CANVAS LAB デキるシゴトを増やすメディア

ホワイトペーパーの作り方!種類・事例から制作手順までマーケティングでの活用方法を徹底紹介!

2022.02.08

ホワイトペーパーは近年、BtoB領域において多くの企業がマーケティング施策の一環として取り入れるようになってきました。

しかし、ホワイトペーパーをそのまま直訳したら「白紙」。初めて聞いた時にいったいなんのことをさしてるのかさっぱりですよね。

「お役立ち資料のこと?」

ホワイトペーパーを自社にも取り入れよう、となった時に何をどうしていいのかわからない、なんて人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、このホワイトペーパーの具体的な作り方や活用方法をご紹介いたします。

目次

ホワイトペーパーとは

ホワイトペーパー(White Paper)は先ほど白紙と書きましたが、正確には白書です。白書というのはもともと政府機関や公的機関が発行する調査や報告書類を指すものでした。

しかし、近年のWEBマーケティングが発展するにつれ、一企業が独自でまとめた市場分析や、そこから派生して製品やサービス資料などを文章にまとめて無料でダウンロードできるようにしたものを指すようになってきています。

ホワイトペーパーのメリットとサービス資料との違い

マーケティング用語としてのホワイトペーパーというのはわかりましたが、それでは単なる企業のカタログや製品情報資料とホワイトペーパーはいったい何が違うのでしょうか。

ポイントになるのは公益性です。

カタログはあくまでその商品を知ってほしい、見てほしいという理由から作られており、内容としてはその製品やサービスのみの情報にとどまります。

対してホワイトペーパーは自社の製品情報よりもまず先に、対象とするユーザーの特定の課題に対する問題解決の情報や、お役立ち資料としての機能を持ちます。

例えば、A4のPDF一枚に「引越しの際の準備チェックリスト」を用意して、その資料の一番下に「引越しなら○○(電話番号)」といったかたちでダウンロードできるようにしておきます。

このように、直接サービスや商品の説明をするのではなく、相手が抱えている課題や必要な情報を提供した上で、自社のサービスを紹介するツールとしてホワイトペーパーは機能します。

ホワイトペーパー:お役立ち資料・市場分析資料

ホワイトペーパーの目的

それでは次にホワイトペーパーの目的についてみていきましょう。

ホワイトペーパーはお役立ち資料ではあるものの、その目的は利用者の役に立つためだけではありません。

紙のカタログとホワイトペーパーの大きな違いとしてもう一つ、ホワイトペーパーはWEB上で展開される、という点です。そしてその目的はリストの獲得にあります。

リード獲得

リストの獲得とはつまり、会社名、名前、メールアドレスなどの顧客情報となります。このリストの新規入手はイコール、その会社にとっての新規リードの獲得となります。

新規リードの獲得は業種、業態を問わず、ほとんどの会社にとってとても重要なミッションです。新たなリードを獲得することによって、販売見込み客としてコミュニケーションをとる手段を得た、ということになります。

信頼関係の構築

ここで注意点があります。

「やった!商品(サービス)を買ってくれるかもしれない見込み客をゲットしたぜ!」

と、ホワイトペーパー経由で登録してくれた見込み客に対してガンガン売り込みをかけるのはNGという点です。

もともと、ホワイトペーパー経由で獲得したリード客は、あなたの会社のサービスや商品が好きでホワイトペーパーのダウンロードを行ったわけではありません。

ホワイトペーパーの持つ「お役立ち情報」による課題解決を目的に、メールアドレスや名前を提供するという面倒な行為を乗り越えて登録してくれています。

ですので、行うべきことは売り込みではなく信頼関係の構築です。

例えば、ホワイトペーパーで展開した課題解決のさらに一歩進んだ課題解決の提案や、悩みの解決に繋がりそうなセミナー開催のお知らせなどを送るのもよいでしょう。

登録してくれた顧客との一定の距離を保ちながら、関係を温めるイメージで必要な時にだけ優しく背中を押すように課題解決の延長線上として自社のサービスや商品をおすすめしましょう。

MAツールと連動したナーチャリング

信頼関係の構築、というお話をしましたが、信頼というのは目に見えません。ですが、こちらから送っている情報に顧客がどれくらい興味を持ってくれているのか、という情報は数値化することができます。

その方法がMA(マーケティング・オートメーション)ツールの活用です。

昨今、さまざまなMAツールがあり、MAツールを利用することでメルマガでの反応やホワイトペーパーのダウンロード内容によってその数値をスコア化できます。

MAツールについてはこちらの記事で詳しく紹介しておりますのでよろしければご参照ください。

>> 【BtoBマーケター必見】失敗しない、MAツールの選び方

ホワイトペーパーとMAツールを連動させることで、どの顧客がどのホワイトペーパーを利用してくれたのかを把握することができるようになります。

ホワイトペーパーを複数作成できる場合は、過去に登録してくれたリードに親和性の高そうなホワイトペーパーを送ったり、開催したセミナーでホワイトペーパーを配布もできます。

ホワイトペーパーの内容が顧客の課題解決に繋がればサービスへの関心も高まり、より自社サービスの受注の可能性が高いリードに育成していけます。

この顧客育成のことをリードナーチャリングといいます。

ホワイトペーパーの種類について

次にホワイトペーパーの種類についてみていきましょう。

ひとえに「お役立ち資料」といってもどのような資料を用意すればよいのでしょうか。

ここでは5つのホワイトペーパーの型を紹介します。

課題解決型

一番パターンとして多く、かつ、わかりやすいのが課題解決型です。

自社サービスに関連のある分野でのよくある悩みや問題を問題提起して取り上げます。そして、その悩みについて「こんな方法で解決できるよ。」という解決策を提示し、その問題解決のための方法の一つ、もしくは問題解決に至る工程の最中に自社サービスが必要になるようにストーリーを設計します。

- 問題提起

- 課題解決

- 自社サービスの紹介(問題解決に関わっていることが必須)

こちらが課題解決型の流れになります。

具体的事例型

次のパターンが具体的事例型です。

具体的事例型は課題解決型とにているのですが、課題解決型よりも自社のサービスを全面に押し出したホワイトペーパーとなります。

- クライアントが抱えていた問題

- 自社が提示したソリューション

- クライアントがサービス利用により得たより良い未来

上記の流れで、自社サービスの提供によりクライアントが抱えていた問題を解決する具体的な事例を見せることで、新規顧客が「同じ課題を抱えてる自社の悩みもこれで解決できるかもしれない」という期待感を生み出します。

具体的事例型でホワイトペーパーを作成する時に注意点としては以下の2点が挙げられます。

- なるべく汎用性が高いこと

- なるべく多くの企業にあてはあること

あまりニッチな例や特殊な成功事例をホワイトペーパーの事例に挙げてしまうと、せっかくリード客が興味をもってくれても再現性が低かったり、そもそもリード客の琴線に触れにくくなってしまいます。

具体的事例型のホワイトペーパーを作成する際に「企業A」「企業B」など、企業名を伏せてしまうと説得力が落ちてしまうため、可能であれば仲の良いクライアントと相談して、実名を公開するよう交渉してみましょう。

レポート型

3つ目のパターンはレポート型です。

自社内にリサーチデータがあればそちらを活用し、なければアンケートサービスなどを使って自社サービスに関連する分野に対しての統計を取ります。

例えば、特定のサービスの利用者が増えてきている、減ってきている、などのデータを集めて資料にまとめ、「だから○○が必要」という展開の途中で自社のサービスの必要性を訴える流れを作ります。

意識調査や研究結果などの資料もレポート型のホワイトペーパーとして活用できます。

レポート内容がしっかりしていて情報価値として高いものである場合は、プレスリリース会社を活用し、対メディア向けにアピールする方法もあります。

メディアに取り上げられたりSNSで拡散できれば、情報ソース元としてホワイトペーパーが拡散され、多くのリードを獲得できる可能性があります。

動画・セミナー資料型

4つ目の方法は、動画やセミナー資料をホワイトペーパーにしてしまう、という方法です。

例えばセミナーを開催したのであれば、その動画を一般公開せずにホワイトペーパーをダウンロードしてくれた人だけに限定公開する、という方法があります。

セミナーで使った資料があれば、セミナー資料と音声データを組み合わせれば動画になり、その動画をそのままホワイトペーパーとして活用することができます。

また、動画の公開期間を「3日以内」「1週間以内」など制限することで「今見ないと見れなくなってしまう」という損をしたくない感情を刺激して、エンゲージ率を高めることが可能です。

初心者向けハウツー型

5つ目の方法は初心者向けのハウツー資料をホワイトペーパーにする方法です。

自社サービスに関連するジャンルにおける、初心者向けの情報や、やり方、ハウツー情報を網羅した教科書的なホワイトペーパーを用意します。

初心者向けハウツー型ホワイトペーパーのメリットとしては、ご紹介した5つのうちで最もお役立ち度が高く、需要がある可能性も高いのでダウンロード数が伸びやすいという点が挙げられます。

デメリットとしましては、情報網羅型になるので制作に工数がかかるのと、お役立ち度は高くてもホワイトペーパー本体で目的を達成してしまい、自社サービス紹介まで顧客の意識がいきにくい(必要ないと言われてしまいやすい)点が挙げられます。

ホワイトペーパーの制作手順

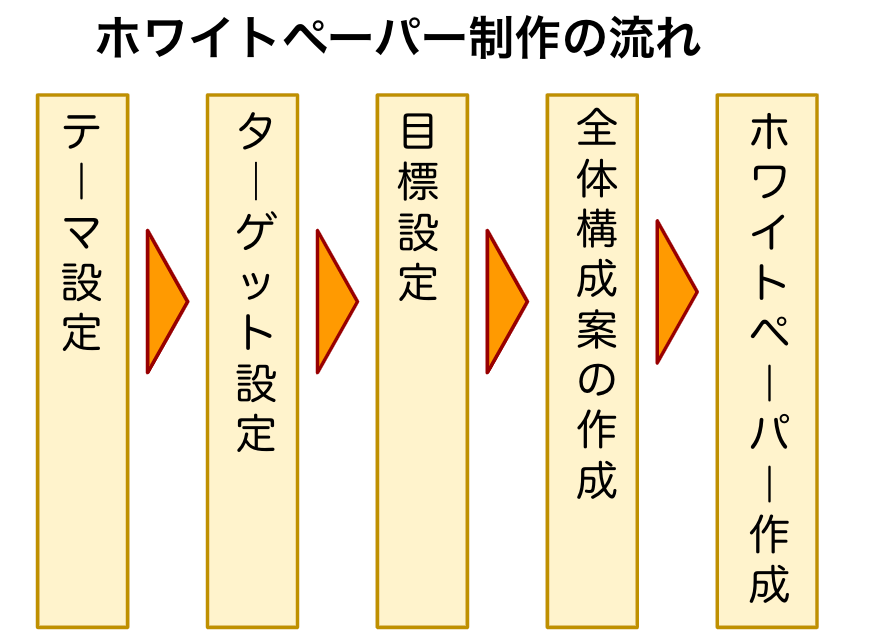

では次にホワイトペーパーの具体的な制作手順についてみていきましょう。

テーマ設定

まずは制作するホワイトペーパーのテーマを設定します。どんなホワイトペーパーの種類にするとしても、まずは顧客(またはホワイトペーパーを受け取る人)が抱えている問題、課題に着目します。

顧客が持つ課題が解決できるテーマ、かつ、自社サービスでその課題が解決できるようなテーマ設定にする必要があります。

ホワイトペーパーのお役立ち度が高くても、このテーマと自社の持つソリューションにずれがあるとホワイトペーパーの効果が落ちてしまいますので注意しましょう。

ターゲット設定

次にホワイトペーパーを受け取ってもらうターゲットを設定します。

業種、業界、企業規模、担当レベルはもちろんのこと、具体的に顧客がどんな状況で何が必要になった時に制作するホワイトペーパーを手にしてほしいといったシチュエーションまで想定しておくとよいでしょう。

仮説の精度を高め、設定の過程をよりリアルにするのはやはり生の声です。

ホワイトペーパーの内容に深く関わる部署へのヒアリングや、可能であれば仲の良い企業に聞いてみるのもよいでしょう。

費用を捻出できるのであれば、社外アンケートサービスなどを使って温度感をはかったりニーズを探るのも方法の一つです。

目標設定

次に目標値の設定をします。

何事もそうですが、ただやるだけでは良い結果は出せません。作成するホワイトペーパーをどれくらいダウンロードしてもらうかの目標値を設定します。

また、設定した目標が「なぜその数値なのか」の根拠や見込みも設定しておきましょう。実際にやってみると目標値とのズレがしばしば起こりますが、これをしっかり設定しておくことで、改善点や欠点を洗い出す重要な道標となります。

全体構成案の作成

ここまで設定したら次はいよいよホワイトペーパーのコンテンツを作成していきます。

まずは全体像を把握するために、目次と大まかな内容を作成していきます。この時に全体の流れと併せて、それぞれのコンテンツのボリュームや、制作に必要な情報なども明記しておきましょう。

ホワイトペーパー制作

全体像と制作に必要な材料が何かがわかったら、各ページの構成とデザインを整えていきます。

一番最初にくる表紙とタイトルは、ぱっと見でどんな内容なのかがわかるようにしつつ、内容に対して興味がわくタイトルにしましょう。このホワイトペーパーを読むことで、事前に決めたターゲットに対してどんな課題が解決できるのかが明確にわかるようにします。

ホワイトペーパー制作にあたり、用意していたコンテンツを盛り込みつつ、文字はなるべく少なめで図解などぱっとみで理解しやすいようにわかりやすさを最優先にします。

8割から9割のお役立ちコンテンツを展開したら、最後に自社のサービス紹介とCTAボタンを設置します。

CTAボタンとは(Call To Action)の略で、例えばクリックすればお問い合わせページに飛ぶリンクを資料に仕込んでおいたり、タップすればそのまま電話できる電話番号をホワイトペーパーの最後に乗せておきます。

一番最後に、会社名、会社ロゴ、住所、電話番号、代表者名など会社の情報をしっかり明記しておきましょう。

ホワイトペーパーの活用方法

せっかく制作したホワイトペーパー。できれば多くの人に見てもらいたいものですよね。ホワイトペーパーは基本的に無料で公開しますが、その目的はリードの獲得です。

つまり、ホワイトペーパーを読んでもらうためには、読んでもらう人の社名、担当者名、メールアドレスを入力してもらうという行為を乗り越えてもらう必要があります。

なるべく多くのリードを獲得するためにできることは2つ。一つはホワイトペーパーの内容を魅力的にすること。もう一つは制作したホワイトペーパーをなるべくターゲットの目につく場所に設置することです。

ここでは制作したホワイトペーパーの活用方法について紹介します。

コーポレートサイト

一番オーソドックスな方法が自社のコーポレートサイトにバナーなどを設置して配布する方法です。

ただし、業態にもよりますが会社のホームページだけだとそこまでアクセスが多くないので、ダウンロードされるホワイトペーパーの本数は限られてくるでしょう。

オウンドメディア

自社の公式サイトだけではせっかく作ったホワイトペーパーをみてもらいにくい。そこで、もっとたくさんのホワイトペーパーをダウンロードしてもらうのに有効な方法がオウンドメディアの運用と活用です。

自社で運営、情報発信をしていくメディアを育てることで、アクセスが集まればそこから多くのホワイトペーパーのダウンロードを促すことができます。

とはいえ、メディア事業を軌道に載せるのは一朝一夕にはいきません。しかし、メディアが育てばホワイトペーパーのダウンロード促進だけなく、営業力の強化や収益アップなどさまざまなメリットがあります。この機会にオウンドメディア育成に乗り出してみるのも一つの方法です。

SNS・メルマガ

次の方法が、自社で運営しているSNSやメルマガで紹介する方法です。

紹介するといっても、何度もメルマガを送ったりツイートをしたりしても同じ内容ばかりだと受け取る側は鬱陶しく感じてしまいます。

ですので、メルマガであれば署名にリンクを追加したり、Twitterであればプロフィールにホワイトペーパーのダウンロードリンクを設置しましょう。

また、多くダウンロードしてもらうためにはオウンドメディア同様、媒体力が必要になります。メルマガであればリスト数(登録者数)、Twitterであればフォロワー数が媒体力にあたります。

リストやフォロワーが少ない状態だとホワイトペーパーの効力も発揮できないため、普段から有益な発信をして媒体力を強めておきましょう。

セミナー開催時

ホワイトペーパーはセミナーや展示会を開催した時の営業ツールとしても活用できます。複数のホワイトペーパーを用意しておけば、セミナーの内容と近しい内容のホワイトペーパーを提供すれば、顧客の課題解決に貢献し、商談化率を高めることに寄与するでしょう。

ホワイトペーパー ダウンロードセンターに登録する

作成したホワイトペーパーのダウンロードを促進するために、ホワイトペーパーのダウンロードセンターに登録する方法があります。

実際に登録してみたところ、そこまでたくさんダウンロードはされませんがゼロではない、という印象です。ホワイトペーパーの内容とメディアの相性がよければダウンロード数も期待できるのでよろしければ検討してみてください。

今回は制作したホワイトペーパーを登録できる外部のメディアを三つ紹介します。

メディア名をクリックすると公式サイトにリンクします。

| メディア名 | 特徴 | 運営元 |

|---|---|---|

| メディアレーダー | メディア、ネット媒体に強い | 株式会社アイズ |

| マーケメディア | マーケティング、集客関連に強い | ターゲットメディア株式会社 |

| ホワイトペーパーダウンロードセンター | サーバ、ネットワーク、ITに強い | アイティメディア株式会社 |

ただし、メディアによっては料金がかかってきますので、導入する際は各メディアの掲載条件をご確認ください。

ホワイトペーパー制作時の注意点

最後にホワイトペーパーを制作する時の注意点について紹介します。

高いクオリティを保つ

ホワイトペーパーの目的はリード客の獲得です。つまり、制作するホワイトペーパーは、見込み客が初めてあなたの会社と関わりを持つ接点となります。

ここで役に立ったり、感動、感謝されるかによって顧客になってくれる可能性が変わってきます。ですので、無料の制作物とはいえ可能な限り高いクオリティーで仕上げるようにしましょう。

「高いクオリティー」といっても一人よがりの内容では意味がありません。あくまでターゲットにとって役に立つ、かつ難しい内容ではなくわかりやすく、読みやすい内容に仕上げる必要があります。

お役立ち度を優先する

2つ目の注意点として、リード獲得を焦るあまりに、ホワイトペーパー内で自社のサービスの優位点や過度な売り込みを行うのはやめましょう。

あまり売り込んでしまうと「無料だから手に取ったのに…」とせっかく近いてくれた顧客が引いていまいます。自社の情報やサービスの紹介は、最後にそっと添えてあるだけ、くらいがちょうど良い按配です。

定期的にブラッシュアップを行う

ホワイトペーパーの内容は季節感やトレンド感のない、普遍的な内容にするのがベターですが、それでも情報というのは時が立つだけで古くなっていってしまいます。

ですので、作成したホワイトペーパーは定期的に見直し、ブラッシュアップしていくようにしましょう。

また、ホワイトペーパー自体の更新もさることながら、誘導するためのバナーや掲載位置についても定期的に見直し、ホワイトペーパーがダウンロードされるパフォーマンスの見直しを行いましょう。

ホワイトペーパーの活用で効率の良い顧客獲得を

今回はホワイトペーパーの作り方について、種類から事例、活用方法などを紹介しました。

ホワイトペーパーの制作は正直、手間がかかり大変ではありますが、一度作成してしまえばいろんなところで活用できます。

営業ツールとして、新しい気づきの提供として、自社を知ってもらうためのきっかけ作りとして、今回の記事を参考にホワイトペーパーの作成に取り組んでいただければと思います。

また、ホワイトペーパーの制作はゴールではなくスタートです。

せっかく作ったホワイトペーパーをどのように展開して、どうやってより多くの人の手に届けるかを考える過程こそが御社の今後の財産として価値のあるものとなるでしょう。

ぜひとも質の高いホワイトペーパーを作成し、御社のビジネスを加速させるツールとしてご活用いただければと思います。

それでは最後までお読みいただきましてありがとうございました。