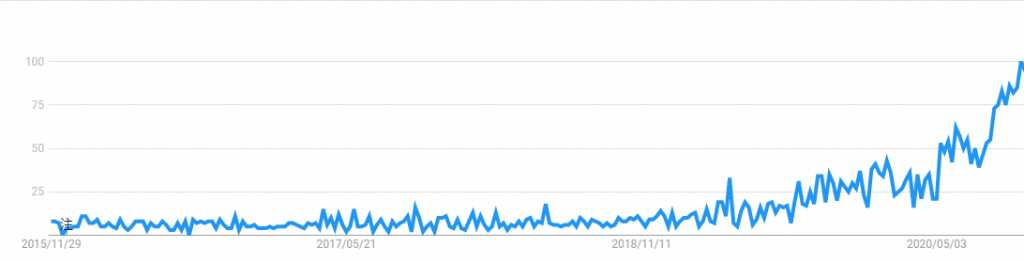

下の画像は何でしょうか?

答えは”DXとは?”の過去5年間の検索ボリュームです。2020年11月末の現在、DXの注目度は過去最高に高まっています。そこで、今回ここまで注目を浴びているDXについて解説します。

DXとは?

経済産業省では、デジタルトランスフォーメーション(DX)を以下のとおり、定義しています。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること

要約すると、

ITを活用してビジネスに関わるすべてをより良くし、国内外で優位を築いて事業を続けられるようにしよう、ということです。

更にかみ砕くと、

“DX=データとデジタルを活用して、企業を成長させていくこと”となります。

ただ、この定義自体が非常に曖昧なのでDXに携わる方々のほとんどが迷走しつつ、模索している状態になっています。

DX具体例

分かりやすい例をあげます。

とある会社には、社内の情報共有体制に課題がありました。それを解決する事を機に、

「

DXもついでに推進してしまおう」

という結論になり、長い工程をかけて難しいガチガチのシステムを開発し、導入したが社内に浸透せず、情報共有体制の構築もDXも失敗しました。しかし、クラウド型のコミュニケーションツールを導入する事で解決したといった一例が挙げられます。

この例に挙げられるように、

DX≠システム開発である事が分かります。このように、意義を履き違えると大きな損失を生む結果になってしまいます。

この具体例に関しては、DXと言えばガチガチのシステム開発を連想しがちですが、そのシステム開発はDXにおいて失敗し、積極的にクラウドサービスの活用を行う事がDXの推進につながった良い例になります。

DXの現状は?

日本国内では、従業員数500人以上の企業のうち、70%がDXに着手(検討、検証、実行)しており、グローバルにおいては、

約9割以上の企業がDXに何かしら取り組んでいるとされています。

さらに、現在DXの取り組んでいない企業の半数以上が、2019年中には、検討を始めるというレポートもあり、

世界的にみてもほとんどの企業がDXに取り組んでいる、または取り組もうとしています。

ですが日本企業のDXは欧米企業に比べて5~10年の遅れが生じています。

何故、日本はDXが浸透しにくいのか?

DXに対する認知は広がってきており、経済産業省が2025年の壁に関するDXレポートを発表した2018年から急激に検索ボリューム=認知が増加しており、現在では過去最高の注目度となっております。

実際このDXレポートを見て、あるいは何らかのきっかけで危機感を持った経営陣の方々も多いと考えられる現状ですが、その”進めなければならない”という焦りから、ビジネスモデルを変更するという観点を、誤認して開発手法を変更するという観点でDXを進めていこうという傾向=DXの手法に目線が行ってしまい、ビジネスモデル全体を俯瞰してDXを進めていくことが出来ない傾向が日本企業には見られます。

まとめ

“DX=データとデジタルを活用して、企業を成長させていくこと”

“DX=データとデジタルを活用して、企業を成長させていくこと”であり、システム開発を指し示すものではありません。費用対効果を考えてクラウド活用していくことがDXへの近道だったりするものです。

多くの企業様は「デジタルトランスフォーメーション」ばかりを意識し、「DXにどこから手をつけていいか分からない」弊社サービスのお問い合わせを頂く際にも、そういった課題を耳にすることが非常に多いです。

DXでよく出てくる単語

“AI”,”IoT”,”5G”を意識する前に、まずは社内の課題の洗い出して、クラウドサービスの導入から始めてみては如何でしょうか?DX=新たなサービスの開発、などをイメージするかもしれませんが、

壮大な取り組みだけがDXではありません。

例えば以下のような、日々の業務を効率化することもDXといえます。

- 資料のペーパーレス化

- データ管理をエクセルをGoogleスプレッドシートに変更

- Web接客やチャットボットによる対応の導入

- クラウド上で管理できるCRMシステムで顧客情報を共有

上記のような業務をデジタルトランスフォーメーションすることで、スムーズな情報共有や顧客対応が実現。業務の効率化はもちろん、顧客満足度アップによる売上の伸びなども期待できます。

DX推進の取り組みに悩んでいるBtoB企業、従業員数100名以下の経営陣の方々へ

キャンバスではDX推進に関するお問い合わせ・ご相談を随時受け付けております。DX推進によりお問い合わせ数を8倍に、商談化率を37%UPさせた実績も御座いますのでご興味のある方は下記ボタンから特設サイトをご覧ください。