CANVAS LAB デキるシゴトを増やすメディア

オンライン(バーチャル)展示会のプラットフォーム10社を徹底比較!【2022年度最新版】

2022.02.01

長引くコロナ禍で、多くの企業のイベントや体験会が制限される状況が続いています。

しかし、集客やPRは行っていかなければならない。そこでイベント会社やPR会社を含むさまさまな会社がリリースし始めたのがオンライン展示会です。

実際にたくさんの企業がリアル展示会からオンライン展示会からの移行を実行しています。

しかし、あまりに多くのオンライン(バーチャル)展示会サービスがあるため、どのプラットフォームを利用したら良いのか迷ってしまう担当者も少なくありません。

そこで今回は、厳選したオンライン展示会サービス10選をおまとめしました。要望、用途、費用にあったオンライン展示会のプラットフォームを見つけるのにお役立てください。

目次

そのまま展示会

画像出典元:【そのまま展示会】公式サイト

画像出典元:【そのまま展示会】公式サイト

「そのまま展示会」は、ソニークオリティの3DCGや最新のVR技術を駆使したプラットフォームです。

ダッシュボードでは、来場者の属性だけでなく、どこを閲覧したかなどの詳細を確認でき、チャット・web会議・名刺交換もできます。

また、出展者がオンライン展示会に載せている画像・動画・PDFを更新することもできます。

ちなみに提供会社のSoVeCはソニーグループの100%子会社となります。

EventHub

画像出典元:【EventHub】公式サイト

画像出典元:【EventHub】公式サイト

「EventHub」はWEBセミナーやオンラインイベントのライブ配信をしつつ、来場した顧客を簡単に管理できるようにしたクラウドオンラインイベントツールです。

コミュニケーションを重要視しており、イベント前から参加者とのコミュニケーションが取れるよう設計されています。

利用者はスマホのアプリをダウンロードせずに参加でき、主催者は誰がどれだけオンライン展示会を視聴してもらってるのかの参加や興味の度合いを計測できます。

エアメッセ(airmesse)

画像出典元:【airmesse】公式サイト

画像出典元:【airmesse】公式サイト

「エアメッセ」は最新のVR技術を使った立体画像によるパノラマ・バーチャルリアリティにより、ハイクオリティな展示会のイメージを再現しています。

また、本プラットフォームと特徴としてイベントに参加した企業が自社に会う企業をマッチングしてくれるレコメンド機能を備えています。

シンプルでありながらも高いカスタマイズ性を持っており、新しい利用スタイルやアイデアに対応できる体制を整えています。

DMM[SHOWBOOTH]

画像出典元:【DMM[SHOWBOOTH]】公式サイト

画像出典元:【DMM[SHOWBOOTH]】公式サイト

「DMMSHOWBOOTH」は「商いに、新たな出会いを。」をテーマに、リアルな展示会と同様な内容をオンラインでも開催できるようにと作成されたプラットフォームです。

WEBの知識がなくても直感的に利用できる使いやすさに力を入れており、テキストや画像、動画のURLをアップロードしていくだけで簡単にオンライン展示会会場ができるように作られています。

開催者だけでなく出展者にもマイページが作られ、1対1の商談から講演会、試写会、ライブなど、幅広い用途で利用することが可能です。

動画配信サービスを始めとする手広い事業を持つ同社だからこそ実現可能だったプラットフォームといえるでしょう。

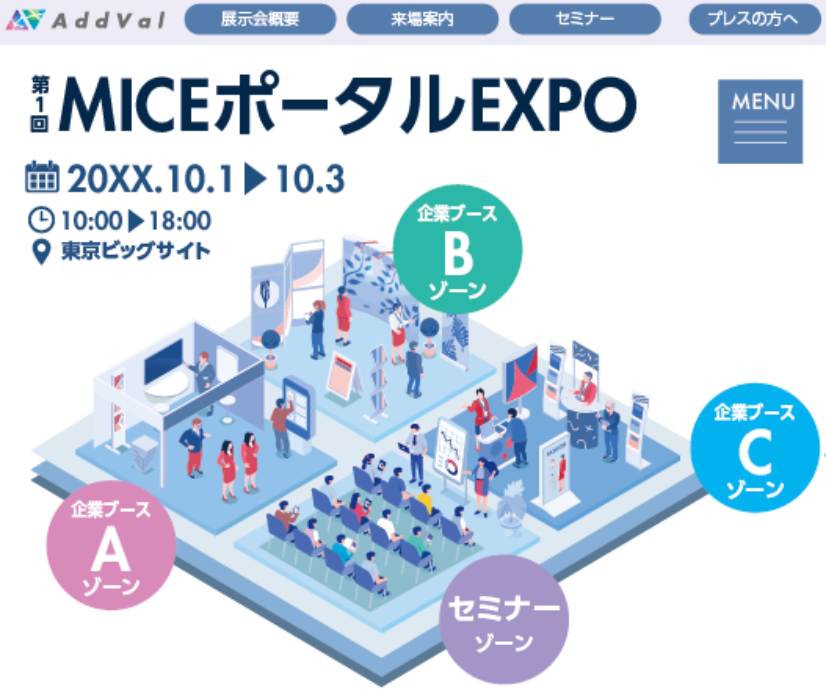

AddVal(アドバル)

画像出典元:【AddVal】公式サイト

画像出典元:【AddVal】公式サイト

「AddVal」は「リアルを超える。リアルと融合する」をテーマに4つのサービスを展開しています。

Addval 360°VR Fantasy+では360°のパノラマでオンライン上に臨場感あるイベント空間を構築する。来場者のデータ収集や各種ログ解析も可能。

Addval 360°VR Real+では、一度作った展示会ブースを記録として残して、自社HPで活用できるアーカイブ用のサービスです。

Addval SPでは展示会を補完できたり、付加価値を高めるLP制作サービスを提供し、Addval Webinarではウェブセミナーや動画配信などのオンライン配信をサポートしています。

V-MESSE(ブイメッセ)

画像出典元:【v-messe】公式サイト

画像出典元:【v-messe】公式サイト

「V-MESSE」は「かんたん、低コスト、スーディ」を売りにオンライン展示会に必要な機能をぎゅっとまとめたプラットフォーム。

凸版印刷が自社サーバ上に構築するオンライン展示会プラットフォームを利用するため、ブースで展開するコンテンツや個人情報の管理などを含むシステム構築のコストと時間を省いて展開が可能です。

「フル3DCGブース」「360°VRブース」「サイト型ブース」など、費用や要望に応じたさまざまなブース展開ができます。

NEUTRANS(ニュートランス)

画像出典元:【NEUTRANS】公式サイト

画像出典元:【NEUTRANS】公式サイト

「NEUTRANS」は、VR技術の活用によってバーチャル空間を作りだし、さまざまなビジネス活動を可能にしたプラットフォーム。バーチャル空間を活用した次世代事業の創出拠点を目指しています。

提供しているサービスは2つあり、1つは「FOR USER」でバーチャル技術を自社で活用したい企業に対して「オフィス」「カンファレンス」「トレーニング」などさまざまなビジネスシーンに対応したバーチャル空間を提供しています。

もう1つが「FOR PARTNER」で、こちらではバーチャル技術を活用したビジネス立ち上げに取り組む企業に対して、事業立ち上げの支援やコンサルティングなどを行っています。

会場ではアバターを使用して、距離の遠近によって音量ボリュームが変わり、対面と近い感覚で他のユーザーと会話ができます。

WebEXPO Master

画像出典元:【webexpomaster】公式サイト

画像出典元:【webexpomaster】公式サイト

料金:1ブース月額10,000円〜

株式会社システムズナカシマ:システムズナカシマ

「WEB EXPO Master」はWEBの知識が無くても簡単な操作でオンライン展示会・WEB展示会サイトを構築できるプラットフォーム。

動画の埋め込み、セミナー配信、チャットボット、ZOOMと連携した接客などオンライン展示会に必要な機能をすべて搭載しています。

本サービスを提供しているシステムズナカシマはもともとプロペラ設計用自社製CADシステムを開発していましたが、そこで得た知見と技術を元に、クラウドで提供するオンラインツールとしてWebEXPO Masterをリリース。

1ヵ月間利用料無料キャンペーンや本サービスの利用でWEB展示会情報サイト「WEBEXPO.jp」にイベント情報を掲載できるなど、積極的に展開しています。

meet×meet(ミーツ)

画像出典元:【meetxmeet】公式サイト

画像出典元:【meetxmeet】公式サイト

meet × meet(ミーツ)は商談機会創出にこだわったバーチャル展示会プラットフォーム。

「meet × meet」は「顔が見えるから、話しやすい」をモットーにリード獲得を支援しつつ、規模や目的に合わせて単独・合同など形式に合わせた展示会が開催できるようになっています。

機能面としては、出展企業をゾーンで分けることができる「ゾーン検索」や、リアルタイムで出展ブースに来場している人の数もわかる「会場マップ」、出展ブース来訪ですぐに担当者とオンライン商談を申し込む「オンライン商談」などを搭載しています。

また、製品・サービス紹介はもちろんのこと、出展企業ごとにLIVE配信セミナーや、社員インタビュー、ショールームの紹介、会社紹介などの動画コンテンツ配信も可能です。

zone. (ゾーン)

画像出典元:【zone.】公式サイト

画像出典元:【zone.】公式サイト

「zone. 」はバーチャル展示会、プライベートショー、ウェビナーなど、さまざまなオンラインイベントに対応したオンライン展示会プラットフォーム。

サービスを提供するジールアソシエイツは15年に及ぶリアルイベントのプロデュース経験をもとに、本サービスを立ち上げました。

一般的なオンラインイベントフォーマットである「ウェビナー型」、3DVR空間を使用した体験の場を活用する「VR型」、実在するショールームをオンライン化する「リアルVR型」などさまざまな形態に対応しています。

また、長年のリアルイベントプロデュースの経験を生かして、リアルとオンライン両方の展示会をまとめて同社に依頼することなども可能となっています。

自社にあったオンライン展示会プラットフォームを活用しよう

人との接触をさけなければいけないコロナ禍で何も手を打たないでいると、新規の出会いや交流の機会が失われ、自社のビジネスの成長スピードが鈍化してしまいかねません。

そんな時にうまく活用したいのがオンライン展示会のプラットフォームです。

逆にリアル展示会ではコストがかかり過ぎて断念せざるを得なかったところでも、オンライン展示会では低コストで実現できることも多いため出展を検討できます。

また、オンラインであれば移動時間の時間的コストもカットできるため、人的リソースの負担も軽減できます。

コストについては、サービスリリースなどに合わせた1回きりの開催なのか、常設でおこっていくのかで大きく変わってきます。利用方法や目的に合わせて、用途にあうプラットフォームを選ぶようにしましょう。

長期のオンライン展示会常設なら「ウエブ展」

長期的に自前のオンライン展示会場を持ちたいという場合は、「ウエブ展」サービスの利用もおすすめです。

「ウエブ展」はオンラインでのリード獲得を目的としたWEB展示会サイト制作サービスです。

ライト、スタンダード、プロの3つのグレードがあり、ライト版だと1階層+詳細ポップアップ。スタンダード版だとトップページから第2階層の商品詳細ページ、プロ版だとさらに第3階層ページで動画の詳細と資料の詳細まで展開可能となっています。

オンライン展示会をやりたいけど対応するための人的リソースが確保できない場合に本サービスを利用することで、自社の製品の展示会会場をオンライン上に作成できます。