CANVAS LAB デキるシゴトを増やすメディア

【最新事例】デジタル技術で博物館・美術館が変わる!体験価値を高める「デジタルミュージアム支援サービス」

2025.07.11

目次

デジタルミュージアムとは?導入費用・事例から最新技術まで徹底解説

デジタルミュージアムとは、プロジェクションマッピング、AR(拡張現実)、VR(仮想現実)、インタラクティブサイネージなどのデジタル技術を活用し、従来の展示では実現できなかった新たな体験価値を来館者に提供するミュージアムの形態を指します。単に展示物をデジタル化するだけでなく、来館者が「見る」だけでなく「体験する」ことを重視している点が特徴です。

デジタルミュージアムには、大きく分けて2つの側面があります。一つは、現地の博物館・美術館内でデジタル技術を活用した展示を行う「オフライン型」です。もう一つは、Web上で展示を公開し、場所を問わず誰でもアクセスできる「オンライン型」です。本記事では、主にオフライン型のデジタルミュージアムについて解説します。

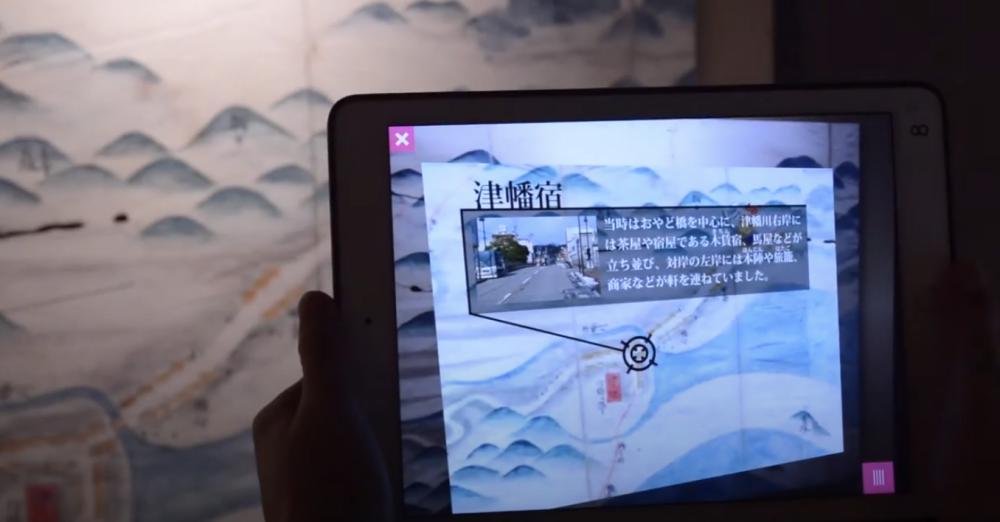

従来のミュージアムでは、展示物をガラスケース越しに見るだけで、触れることも、詳細を知ることも限られていました。しかし、デジタルミュージアムでは、タッチパネルで展示物の詳細情報を自由に閲覧したり、ARで過去の風景を目の前に再現したり、プロジェクションマッピングで空間全体を使ったダイナミックな演出を楽しんだりすることができます。このように、デジタル技術は来館者の体験を大きく変革し、ミュージアムの価値を高める強力なツールとなっています。

歴史AR

なぜ今、デジタルミュージアムが必要なのか?背景とメリット

近年、デジタルミュージアムへの注目が高まっている背景には、以下のような社会的・技術的な変化があります。

第一に、価値観の多様化と体験消費へのシフトです。現代の消費者、特に若年層は、モノを所有することよりも、体験を通じて得られる感動や思い出を重視する傾向があります。博物館・美術館も、単に展示物を見せるだけでなく、来館者に特別な体験を提供することが求められています。

第二に、インバウンド需要の回復です。コロナ禍を経て、訪日外国人観光客が再び増加しています。多言語対応や、言語に依存しない視覚的な体験を提供できるデジタル技術は、インバウンド対応の有効な手段となります。

第三に、テクノロジーの進化とコストの低下です。かつては大規模な施設でしか導入できなかった様々なデジタル技術が、技術の進化とコストの低下により、小規模な施設でも導入しやすくなりました。

第四に、コロナ禍でのオンライン需要の高まりです。パンデミックにより、多くのミュージアムがオンラインでの情報発信を強化しました。その結果、オンラインとオフラインを組み合わせたハイブリッドな体験の提供が、新たなスタンダードとなりつつあります。

導入のメリット

デジタルミュージアムを導入することで、以下のような多様なメリットが得られます。

導入のメリット

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| 集客力の向上 | デジタル技術を活用した体験型展示は、特に若年層やファミリー層に人気があります。SNSでの拡散(UGC)により、これまで接点のなかった層にも情報が届き、新たな客層の獲得につながります。 |

| 体験価値の向上 | 没入感のある展示やインタラクティブな体験は、来館者の満足度を大きく高めます。「また来たい」と思わせることで、リピーターの増加にもつながります。 |

| 情報発信力の強化 | 来館者が自らSNSに投稿したくなるような「映える」展示は、無料の広告として機能します。口コミ効果により、施設の認知度が向上します。 |

| 運営の効率化 | デジタル展示は物理的なスペースを取らないため、限られた空間でも多くの情報を提供できます。また、多言語対応が容易で、人件費の削減にもつながります。 |

| 教育効果の向上 | クイズ形式のコンテンツや、ARで過去の風景を再現するなど、楽しみながら学べる仕掛けは、特に子どもたちの学習意欲を高めます。 |

| アクセシビリティ向上 | 音声ガイドや触覚フィードバックなど、デジタル技術を活用することで、障がい者や高齢者も楽しめる展示を実現できます。 |

これらのメリットは、単独で得られるだけでなく、相乗効果を生み出します。例えば、体験価値の向上がSNSでの拡散を促し、それが集客力の向上につながるといった好循環が生まれます。

デジタルミュージアムを実現する主要技術

デジタルミュージアムを実現する技術は多岐にわたります。ここでは、主要な5つの技術について、概要、メリット、体験例、向いている施設を詳しく解説します。

1. プロジェクションマッピング

概要: 建物や空間の壁、天井、床などに映像を投影し、ダイナミックな演出を実現する技術です。空間全体を使った没入感のある体験を提供できます。

メリット: 物理的な展示物が不要で、コンテンツを変更するだけで展示内容を一新できます。大規模な演出が可能で、来館者に強いインパクトを与えます。

体験例: 歴史的な建造物の再現、自然現象(オーロラ、火山噴火など)のシミュレーションなど。

向いている施設: 広い空間を持つ施設、常設展示を頻繁に変更したい施設、特別展やイベントで大きなインパクトを与えたい施設。

2. AR(拡張現実)

概要: 現実空間にデジタル情報を重ね合わせる技術です。スマートフォンやタブレット、ARグラスを通して、現実には存在しない情報や映像を表示します。

メリット: 来館者の手持ちデバイスを活用できるため、低コストで導入可能です。展示物の詳細情報を表示したり、過去の風景を再現したりと、幅広い用途に対応できます。

体験例: 展示物の詳細情報や解説の表示、過去の街並みや建造物の再現、キャラクターやマスコットとの記念撮影、宝探しゲームなどのエンターテインメント。

向いている施設: 予算が限られている施設、屋外展示がある施設、来館者の能動的な参加を促したい施設。

3. VR(仮想現実)

概要: ヘッドセットを装着し、360度の仮想空間に没入する体験を提供する技術です。現実では不可能な体験(過去の再現、非公開エリアの公開など)が可能になります。

メリット: 時間や空間の制約を超えた体験を提供できます。教育効果が高く、特に歴史や科学の分野で活用されています。

体験例: 古代遺跡の探検、宇宙空間の体験、絵画の中に入り込む体験、危険な場所(火山の火口など)の疑似体験。

向いている施設: 特別な体験を提供したい施設、教育効果を重視する施設、VRヘッドセットを設置するスペースがある施設。

4. インタラクティブサイネージ

概要: タッチや動きに反応するデジタルディスプレイです。来館者が画面をタッチしたり、手をかざしたりすることで、情報を取得したり、コンテンツを操作したりできます。

メリット: 来館者が自分のペースで、興味のある情報を深く掘り下げることができます。多言語対応が容易で、訪日外国人にも対応できます。

体験例: タッチパネルでの情報検索、クイズ形式の学習コンテンツ、3Dモデルの回転・拡大操作、来館者の動きに反応するインタラクティブアート。

向いている施設: 情報量が多い施設、教育コンテンツを充実させたい施設、来館者が自由に情報を探索できる環境を作りたい施設。

5. オンラインミュージアム/バーチャルツアー

概要: Web上で展示を公開し、場所を問わず誰でもアクセスできるサービスです。Matterportなどの技術を使い、実際の空間を360度パノラマで再現します。

メリット: 場所を問わず、世界中から来館可能です。24時間365日公開でき、遠方の人や移動が困難な人にも展示を楽しんでもらえます。

体験例: 360度パノラマでの館内見学、オンライン限定の展示、ライブ配信イベント、有料でのオンラインチケット販売。

向いている施設: 遠方の来館者を取り込みたい施設、オンラインでのマネタイズを検討している施設、コロナ禍などで来館が困難な時期にも情報発信を続けたい施設。

これらの技術は、単独で使用することもできますが、複数を組み合わせることで、より豊かな体験を提供できます。例えば、ARとプロジェクションマッピングを組み合わせることで、現実空間と仮想空間が融合した、これまでにない展示を実現できます。

DXで施設の価値を高めるために

いま博物館・美術館に求められているのは、単なる展示の場ではなく、訪れる人に「体験」を提供し、さらにそれをSNSや口コミで広げてもらうことです。

デジタル技術は、そうした仕組みを作る強力なツールです。

私たちは単に機材や映像を納めるだけではなく、

・どうすれば施設のコンセプトに合った体験が作れるか

・どうすれば何度も訪れたくなる場所になるか

を一緒に考え、形にしていきます。

デジタルコンテンツ

導入事例:地方の博物館でのデジタル展示

実際に、地方自治体が運営する郷土資料館に、インタラクティブなタッチパネルを導入した例があります。

訪れた家族連れは、自分で画面を操作して昔の街並みを探索したり、写真を拡大して細部を見たりすることができ、「子どもが夢中になって見ていた」「家族で話が盛り上がった」という声が多く寄せられました。

こうした体験はリピーターを生み、さらにSNSで拡散されることで、これまで接点のなかった層にも情報が届きます。

プロジェクションマッピングやデジタルコンテンツを使った体験はどう作る?

「プロジェクションマッピングやデジタルコンテンツは大掛かりでハードルが高いのでは?」と思われがちですが、

今は比較的小さな施設でも導入できるコスト感のプランが増えています。

例えば、

・常設展示にプロジェクションを組み込む簡易セット

・タブレットを使ったARガイド

・イベント時だけ稼働するレンタルプラン

など、規模や期間に応じた柔軟な提案が可能です。

当社では施設の広さや来館者数に合わせて、最適なハードウェア・デジタルコンテンツ構成を提案しています。

常設プロジェクションマッピング

デジタルミュージアムの導入プロセスと費用

デジタルミュージアムの導入を検討する際、多くの方が気になるのが「費用」と「導入にかかる期間」です。ここでは、一般的な導入プロセスと、費用の目安について解説します。

導入プロセス

デジタルミュージアムの導入は、一般的に以下の5つのSTEPで進みます。

STEP1: ヒアリング・企画提案

貴館が抱えている課題、実現したいこと、ご予算、スケジュールなどを詳しくお伺いします。その上で、最適な技術とコンテンツを組み合わせた企画案を提案します。

期間: 2〜4週間

STEP2: コンテンツ制作

企画案に基づき、映像、3Dモデル、インタラクティブコンテンツなどを制作します。貴館の資料や情報をもとに、オリジナルのコンテンツを作り上げます。

期間: 1〜3ヶ月

STEP3: システム・ハードウェア開発

コンテンツを動かすためのシステムを開発し、必要なハードウェア(プロジェクター、タッチパネル、センサーなど)を選定・調達します。

期間: 1〜2ヶ月

STEP4: 設置・施工

実際の展示スペースに機器を設置し、コンテンツを組み込みます。動作確認を行い、問題がないことを確認します。

期間: 1〜2週間

STEP5: 運用・保守

導入後も、コンテンツの更新、システムのメンテナンス、トラブル対応など、継続的にサポートします。

期間: 継続的

費用感の目安

デジタルミュージアムの導入費用は、規模や内容によって大きく異なります。以下に、プラン別の費用目安を示します。

| プラン | 概要 | 費用目安 | 導入期間 |

|---|---|---|---|

| デジタルコンテンツ制作 | WebAR・映像コンテンツなど | 50万円〜 | 1〜2ヶ月 |

| タッチパネルコンテンツ | 既存の展示にインタラクティブ要素を追加 | 100万円〜 | 3〜4ヶ月 |

| プロジェクションマッピング | 小規模な常設展示 | 300万円〜 | 4〜6ヶ月 |

| 空間全体の総合演出 | 企画、複数コンテンツ、システム開発を含む | 1,000万円〜 | 6ヶ月〜1年 |

※上記はあくまで目安です。ご予算に応じて最適なプランを提案しますので、まずはお気軽にご相談ください。

費用を抑えるポイント

段階的な導入: 最初は小規模なデジタルコンテンツから始め、効果を見ながら徐々に拡大していく方法もあります。

既存設備の活用: 既にプロジェクターやディスプレイをお持ちの場合、それらを活用することでコストを抑えられます。

導入費用や期間は、貴館の状況や目的によって大きく変わります。「こんなことをやりたい」「予算はこのくらい」といったご相談でも構いませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問(FAQ)

デジタルミュージアムの導入を検討する際に、よくいただくご質問をまとめました。

Q1: 専門知識がなくても導入できますか?

A1: はい、もちろんです。企画から運用までワンストップでサポートしますので、デジタル技術に詳しくない方でもご安心ください。貴館の課題やご要望を丁寧にお伺いし、最適なプランをご提案します。

Q2: どのくらいの期間で導入できますか?

A2: 企画内容や規模によりますが、最短で2〜3ヶ月程度から導入可能です。例えば、デジタルコンテンツの制作であれば2〜3ヶ月、プロジェクションマッピングを含む大規模プロジェクトであれば6ヶ月〜1年程度が目安です。詳細はお問い合わせください。

Q3: 小さな施設でも導入は可能ですか?

A3: はい、可能です。ご予算やスペースに応じて最適なプランをご提案します。例えば、デジタルコンテンツは来館者のスマートフォンを活用するため、省スペースで導入できます。タッチパネル1台から始めることもできますので、お気軽にご相談ください。

Q4: 導入後の運用サポートはありますか?

A4: はい、導入後も継続的にサポートいたします。コンテンツの更新、システムのメンテナンス、トラブル対応など、安心してご利用いただけるよう、万全の体制でサポートします。

まずはお気軽にご相談ください

「デジタル展示を検討してみたいけれど、何から始めればいいかわからない」

そんな段階でも構いません。

オンラインでの無料相談も承っていますので、

ぜひ一度お問い合わせください。

▼詳しくはこちら

https://www.canvas-works.jp/inquiry/